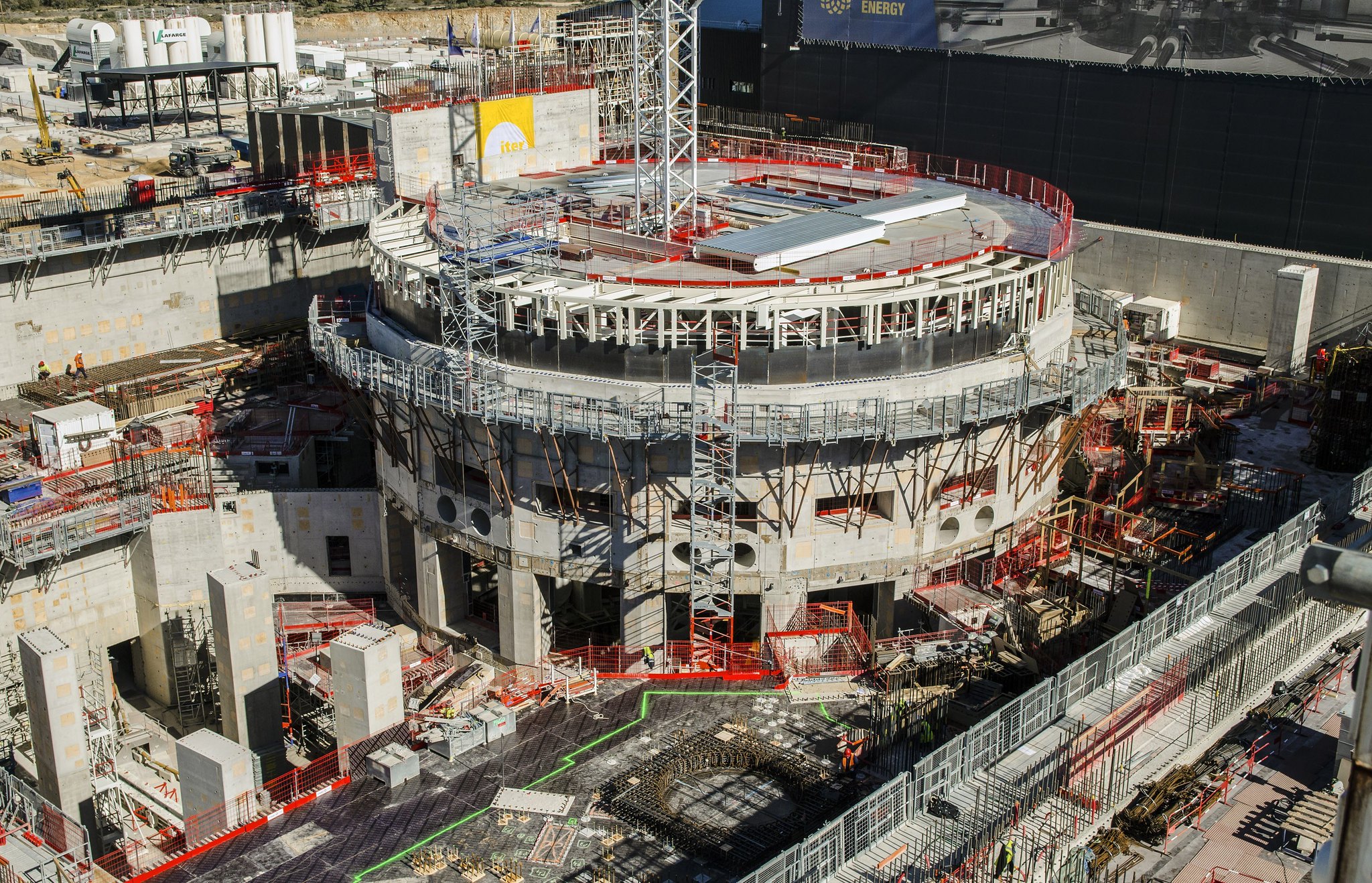

In den letzten Monaten hat die Fusionsenergie mit einer Reihe von als bedeutende Durchbrüche gefeierten Entwicklungen für Schlagzeilen gesorgt. Im September letzten Jahres hielt ein südkoreanischer Fusionsreaktor 20 Sekunden lang Temperaturen von 100 Millionen Grad Celsius aufrecht und im Dezember produzierte ein US-amerikanischer Fusionsreaktor zum ersten Mal mehr Energie, als in die Maschine eingespeist wurde – ein nicht unbedeutender Schritt. In der Realität mag die praktische Fusionsenergie noch in weiter Ferne liegen, doch Entwicklungen wie diese tragen dazu bei, die wissenschaftliche Gemeinschaft in ihrem Streben nach Fusionsenergie zu motivieren.

Bislang haben Nationalstaaten, Universitäten und große Forschungseinrichtungen die Fusionsenergie vorangetrieben, aber auch kleine Startups bringen vermehrt ihr Knowhow ein.

Ein solches Unternehmen ist das schwedische Unternehmen Novatron Fusion. Nach eigenen Angaben hat Novatron einen neuen Reaktor entwickelt, der eines der ständigen Probleme der Fusionsenergie in ihrer heutigen Form gelöst haben soll.

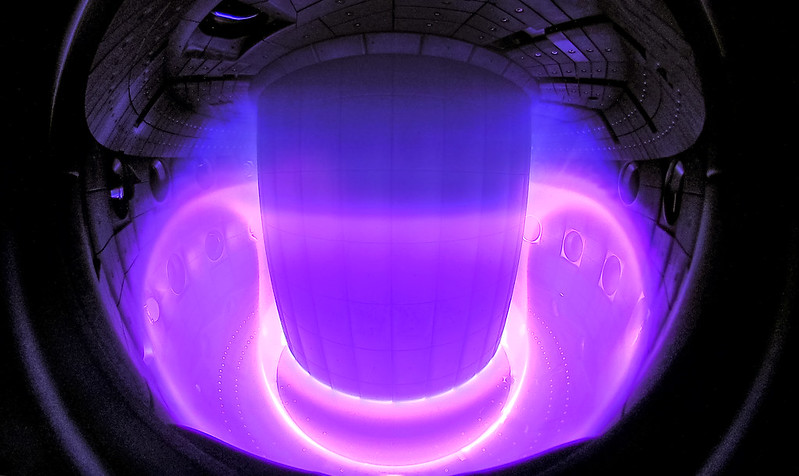

Fusionsenergie entsteht durch die Verschmelzung leichterer Wasserstoffatome zu schwereren Atomen wie Helium. Um die natürliche elektrostatische Abstoßung der Atome zu überwinden, sind unglaublich hohe Temperaturen erforderlich, was zu einer Art „Wasserstoffplasmasuppe“ führt. Dieses Plasma lässt sich jedoch nur schwer eindämmen und so genannte „Schurkenwellen“ können dazu führen, dass das Plasma aus der Eindämmung ausbricht, was die Effizienz der Reaktion verringert und sie sogar ganz zum Erliegen bringen kann. Außerdem besteht auch die Sorge, dass das austretende Plasma teure Geräte beschädigt. Das aber ein „nuklearer“ Unfall stattfindet ist sehr unwahrscheinlich.

Um das Plasma einzudämmen wurden verschiedene Methoden entwickelt, wobei Magnetfelder oft die bevorzugte Methode sind. Magnete sollen dabei das Plasma zurückzudrängen und es in der Mitte des Reaktors formen – aber völlig effektiv ist diese Methode bisher nicht. Gegenwärtig sind zwei Hauptkonstruktionen entwickelt worden: Tokamaks mit geschlossenem Magnetfeld in Donut-Form und Magnetliniensysteme mit offenem Feld, so genannte Spiegelmaschinen. Tokamaks sind derzeit weitaus verbreiteter.

Novatron hat jedoch eine neue Art des Leitungseinschlusses mit offenem Feld entwickelt, die nach eigenen Angaben einige der grundlegenden Probleme des Plasmaeinschlusses löst. Im Gegensatz zu anderen Methoden, die das Plasma in eine bestimmte Richtung drücken und ständig nachjustiert werden müssen, hat Novatron ein konkaves Magnetfeld entwickelt, das das Plasma an seinem Platz hält. Novatron erklärt dies folgendermaßen: Stell dir einen Ball vor, der auf den Boden einer Schüssel gedrückt wird. Wenn der Ball versucht, aus der Schüssel zu entkommen, gerät er nur noch mehr unter Druck, wodurch er erneut in den Boden gedrückt wird.

Novatron behauptet, dass ihr Ansatz nicht nur die Reaktion aufrechterhält, sondern auch günstiger, einfacher und effizienter ist. Vor allem verwendet das Unternehmen herkömmliche Kupferelektromagnete anstelle von kryogenisch gekühlten supraleitenden Magneten.

Derzeit befindet sich Novatron noch in der Anfangsphase. Das Unternehmen entwickelt derzeit den ersten Versuchsreaktor; um die um Wirksamkeit des Ansatzes zu bestätigen werden noch weitere Computerüberprüfungen und Belastungstestsimulationen durchgeführt. Innerhalb des nächsten Jahrzehnts soll damit dann kommerzielle Fusionsenergie erzeugt werden, so das ultimative Ziel.

Dass Novatron dieses Ziel erreicht ist nach dem aktuellen Stand der Kernfusion eher unwahrscheinlich, aber der Einstieg von Startups in diesen Bereich könnte sich als wichtig erweisen. Bisher war die Forschung der Fusionsenergie auf große Organisationen mit umfangreichen Ressourcen beschränkt. Aber unter anderem die Möglichkeiten, die Technologien wie beispielsweise digitale Zwillinge und Computersimulationen mit sich bringen, führen dazu, dass sich nun auch kleinere Institute und Unternehmen – einschließlich Startups – an der Diskussion beteiligen können. Und die Beteiligung einer größeren Anzahl an Akteuren macht ermöglicht unter Umständen mehr Durchbrüche in kürzerer Zeit.

Eine Zukunft der Fusion?

Immer wieder wird die Fusionsenergie als heiliger Gral für die Lösung unserer Energiekrise und zur Reduktion der CO2-Emission gepriesen, denn sie erzeugt bei der Energiegewinnung (theoretisch) keinen Kohlenstoff und keinen lang anhaltenden radioaktiven Abfall.

Insbesondere in einigen ökonomisch prosperierenden Ländern des globalen Südens wird befürchtet, dass die traditionellen Technologien für erneuerbare Energien den wachsenden Bevölkerungs- und Energiebedarf nicht decken können. Länder wie Ägypten, Bangladesch, Tunesien, Kambodscha und Uganda wenden sich daher der traditionellen Kernspaltung als potenzieller Lösung zu – die allerdings mit erheblichen Umweltproblemen verbunden ist. Eine große Sorge dabei ist, dass mit der zunehmenden Verbreitung der Kernspaltungsenergie die Wahrscheinlichkeit von Atomunfällen wie in Three Mile Island, Tschernobyl oder Fukushima steigen könnte.

Forschende kündigen Durchbrüche in der Kernfusion an – aber wie grün ist die Energie?

Die Energiegewinnung aus Kernfusion ist noch einige Jahrzehnte entfernt, obwohl jedes Jahr neue Fortschritte gemacht werden. Aber wie schneidet die Fusionsenergie im Vergleich zur Kernspaltungsenergie ab? Mehr erfahren.

Befürworter*innen der neuartigen Kernfusion behaupten, dass es dabei keine Kernschmelze geben kann – die Herausforderung hierbei besteht vielmehr darin, die Reaktion aufrechtzuerhalten und nicht zu verhindern, dass sie abläuft. Wenn sie vollständig verwirklicht wird, hat sie außerdem das Potenzial, riesige Mengen an Energie zu erzeugen, was wohl das Ende der fossilen Brennstoffe, wie wir sie kennen, bedeuten und einen großen Beitrag zu einer nachhaltigeren Energiezukunft leisten würde.

Kritiker*innen weisen dagegen darauf hin, dass bei der Fusionsenergie immer noch gefährliche Neutronen erzeugt werden, die für die Herstellung von Kernwaffen verwendet werden könnten. Außerdem müssten die derzeitigen Durchbrüche – auch wenn sie bedeutsam sind – nicht auf eine unmittelbar bevorstehende Fusionsrevolution hindeuten. Die Verwirklichung der Fusionsenergie könnte noch viele Jahrzehnte entfernt sein, während die Klimakatastrophe direkt vor unserer Haustür steht – und die Gewinnung erneuerbarer Enegie aus Sonne, Wind und Wasser schon sehr gut funktioniert.