Die Wasserkraft liefert etwa ein Sechstel der weltweiten Energie – das ist mehr als Solar-, Wind- und andere erneuerbare Energien zusammen. Der größte Teil davon stammt aus traditionellen Wasserkraftwerken, aber auch die Offshore-Gezeitenkraft gewinnt zunehmend an Bedeutung.

Der ständige Wechsel der Gezeiten und auf das Land rollende Wellen haben das Potenzial, riesige Energiemengen zu liefern – aber es ist nicht immer einfach, sie anzuzapfen. Der Bau von Unterwasseranlagen erfordert umfangreiche – und teure – Konstruktionen, während die starken Kräfte unter der Wasseroberfläche die Anlagen belasten, Maschinen korrodieren lassen und Ausfälle verursachen können.

Das 1,5-Grad-Ziel ist ohne eine echte Transformation unseres Energiesystems unerreichbar. Aber wie kann sie gelingen? Was sind die Energiequellen der Zukunft? Welche digitalen Lösungen stehen bereit und wo sind Innovationen gefragt? Und wie kann die Transformation vorangetrieben werden?

Das RESET-Greenbook „Energiewende- Die Zukunft ist vernetzt“ stellt digitale, innovative Lösungen vor und beleuchtet die Hintergründe.

Eine mögliche Lösung ist die Abkehr von älteren Generatorenmodellen und die Hinwendung zur Piezoelektrizität – der Fähigkeit bestimmter Materialien, als Reaktion auf eine mechanische Belastung eine elektrische Ladung zu erzeugen. Das US-amerikanische National Renewable Energy Laboratory (NREL) befasst sich genau mit diesem Thema und entwickelt eine Reihe von patentierten Konzepten mit der Bezeichnung Distributed Embedded Energy Converter Technologies (DEEC-Tec).

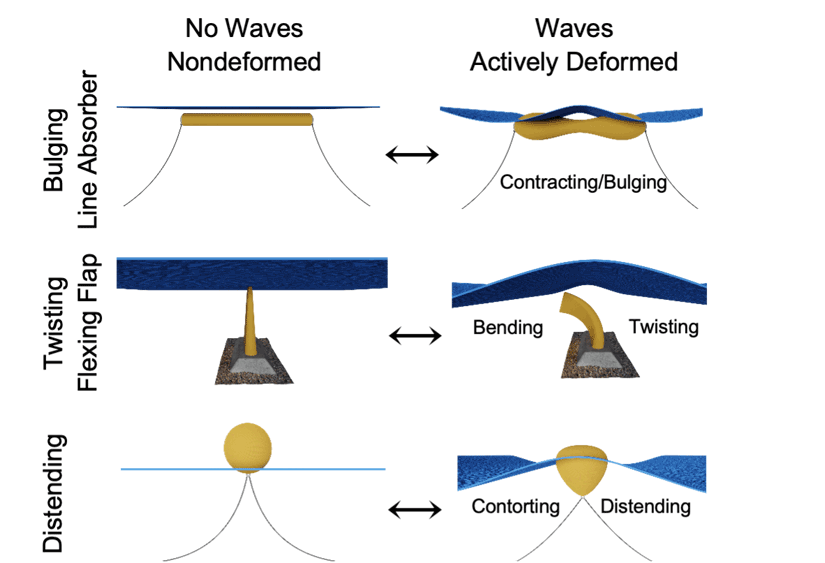

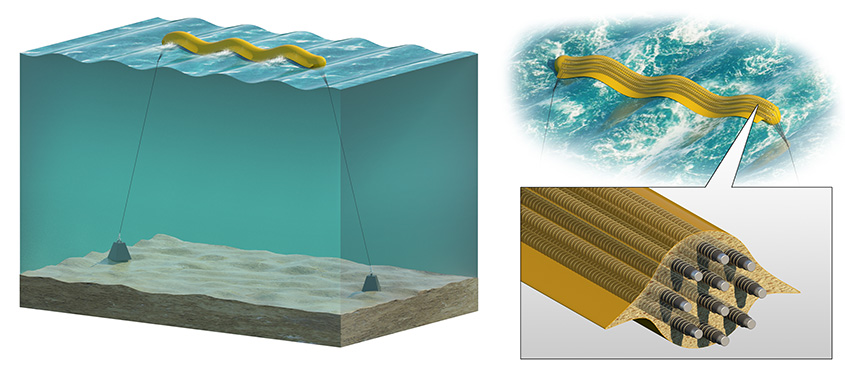

Diese dezentralen piezoelektrischen Wandler sind so konzipiert, dass sie Strom aus einem viel breiteren Spektrum von Meereswellenbewegungen erzeugen können als herkömmliche Ansätze, und gleichzeitig robust sind und weniger mechanische Teile benötigen. DEEC-Tecs können sich dehnen, verdrehen, biegen, ausdehnen oder sich anders verformen. Die Verformungen bzw. Bewegungen können dann über kleine dezentrale Energiewandler in Strom umgewandelt werden. Theoretisch bedeutet das, dass überall und jederzeit, wo DEEC-Tec bewegt werden, Energie erzeugt wird.

Viele der DEEC-Tec-Konstruktionen werden aus relativ günstigen Polymeren hergestellt und können schnell installiert und deinstalliert werden, um beispielsweise Stürmen auszuweichen. Die Energiewandler können auch als kleine Sensoren fungieren, die Informationen über den Zustand eines DEEC-Tec liefern, wodurch sich die Wartungszeiten verringern. Auch bei der Wartung und Logistik haben diese Systeme Vorteile; da zahlreiche Messwertgeber verwendet werden, kommt es nicht zu einem Totalausfall, wenn nur einer nicht mehr funktioniert.

Da DEEC-Tecs außerdem Strom aus einem breiteren Spektrum von Bewegungen erzeugen können, eignen sie sich möglicherweise besser für Küstengebiete, in denen herkömmliche Wellenenergiegeneratoren ungeeignet sind. Einige Untersuchungen deuten darauf hin, dass nur zwei Prozent der weltweiten Küstenlinie für herkömmliche Wellenkraftwerke geeignet sind. Ein flexibleres Design – sowohl im übertragenen als auch im wörtlichen Sinne – könnte dazu beitragen, diese Zahl zu erhöhen und gleichzeitig die Kosten für die Erstinstallation zu senken.

Derzeit befinden sich die DEEC-Tec-Konstruktionen des NREL in einem frühen Stadium und es wird mit mehreren verschiedenen Konstruktionen experimentiert. Herausforderungen sind aktuell noch, neue Materialien zu entwickeln die die Ermüdung verringern, effizientere Energieumwandler und verbesserte Wandlerdesigns.

Piezoelektrische Konstruktionen sind übrigens nicht auf die Gezeitenkraft beschränkt. Sie können überall dort Strom erzeugen, wo es eine konstante und zuverlässige Bewegung gibt. Das könnte die Reibung von fahrenden Autos, die Vibrationen von Gebäuden oder sogar die Bewegung von Kleidung sein.