Saildrone, ein Unternehmen mit Sitz in Alameda, Kalifornien, ist ein Anbieter für ozeanografischen und atmosphärischen Daten. Aufgezeichnet werden die Daten von den namensgebenden „Saildrones“ – unbemannten Oberflächenfahrzeugen mit einem sieben Meter langen Rumpf und einem fünf Meter hohen Segel. Mit einem Gewicht von rund 750 Kilogramm sind diese „Segel-Drohnen“ wesentlich größer und schwerer als die meisten kommerziellen Drohnen, einschließlich anderer „Wasser-Drohnen. Aufgrund ihrer Größe können sie jedoch eine umfangreiche wissenschaftliche solarbetriebene Überwachungsausrüstung mitführen, mit der bis zu fünfzehn verschiedene Metriken gemessen werden können, darunter Temperatur, Salzgehalt der Ozeane, Meeresströmungen, Fischbiomasse und Kohlenstoff.

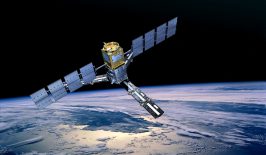

Die Saildrone selbst wird durch Windkraft angetrieben und kann unter idealen Bedingungen bis zu 150 Kilometer pro Tag zurücklegen. In der Regel sind die Drohnen in der Lage, Missionen von bis zu etwa 12 Monaten Dauer auszuführen. Während dieser Zeit navigieren sie autonom, während sie via Satellit in ständiger Verbindung mit menschlichen Beobachtern stehen.

Segel-Technologie für die moderne Forschung

Das patentierte Design der Saildrone war ursprünglich gar nicht fürs Wasser gedacht; eigentlich wollte Saildrone-Gründer und CEO Richard Jenkins den Geschwindigkeitsrekord beim Landsegeln brechen. Mithilfe einer aerodynamischen Flügelsteuerung gelang ihm das tatsächlich auch – und er entwickelte eine Technolgie, die die Erfassung von In-situ-Daten über unsere Meere und Ozeane radikal verändern könnte.

Früher mussten sich die Forschenden auf – oft stationäre – Sensoren verlassen, um nur eine kleine Anzahl von verschiedenen Messdaten aufzuzeichnen. Alternativ dazu konnten Forschungsschiffe eingesetzt werden, die jedoch mit hohen Kosten und Herausforderungen für Personal, Versorgung und Wartung verbunden sind. Der COO der Saildrone, Sebastien de Halleux, erklärte gegenüber RESET:

„Der Einsatz und die Wartung von Forschungsschiffen und Bojen sind teuer und es gibt nicht ausreichend davon. Die National Oceanic and Atmospheric Administration verfügt nur über 16 Forschungsschiffe, und es gibt weltweit weniger als 200 Offshore-Bojen. Der Betrieb von Segeldrohnen ist kostengünstiger als der von Forschungsschiffen, und da sie durch Wind- und Sonnenenergie angetrieben werden, sind sie im Betrieb praktisch geräuschlos, so dass sie die Umgebung, die sie vermessen, nicht stören.“

Die Saildrones, die über vordefinierte Parameter und Wegpunkte operieren können, wurden außerdem so konstruiert, dass sie den härtesten Meeresbedingungen, die für langfristige bemannte Forschungsmissionen auf See gefährlich oder unpraktikabel wären, standhalten können.

Neben der Messung von Umweltbedingungen wurden die Segeldrohnen auch zu Tracking und Überwachung der Größe und Gesundheit verschiedener Fischpopulationen, wie zum Beispiel der des Alaska-Seelachses, eingesetzt, meist in Zusammenarbeit mit der National Oceanic and Atmospheric Administration, die die Vorschriften zur nachhaltigen Fischerei überwacht. Laut Saildrone können diese Informationen genutzt werden, um die Auswirkungen der Fischerei auf verschiedene Arten zu bewerten und bei der Einrichtung von Schutzgebieten zu beraten.

Kürzlich wurden die unbemannten Saildrones auch von der US-Küstenwache auf dem Gebiet der Sensibilisierung für Meeresgebiete getestet. Die Ausrüstung auf den Saildrones können für Verteidigungs- und Sicherheitszwecke eingesetzt werden, einschließlich Kommunikation und Schiffsverfolgung. Auf diese Weise können zum Beispiel auch illegaler Fischfang, Ölverschmutzungen oder das Eindringen in Schutzgebiete durch ungeeignete Wasserfahrzeuge aufgedeckt werden. Zu Bedenken ist hier jedoch, dass auch ein Einsatz für militärische Zwecke möglich wäre.

Bau einer Segeldrohnen-Armada

Viele der früheren wissenschaftlichen Missionen der Saildrone dienten zunächst ihrer Erprobung als autonomes Forschungsschiff und dem Nachweis des Konzepts. Doch auch bei diesen Erprobungsmissionen haben die Saildrones beispielsweise bereits die Antarktis umrundet, Kohlenstoffmessungen durchgeführt, Wettersysteme in Japan überwacht oder die Bewegung und das Verhalten von Pelzrobben verfolgt.

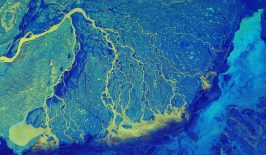

Insbesondere konnten die Segeldrohnen die Lücken früherer Versuche füllen, den Kohlenstoff und die Temperatur im Ozean zu messen, wo zuvor oft die Widerstandsfähigkeit eines unbemannten Fahrzeugs fehlte. Obwohl in letzter Zeit mit Satelliten auf diesen Gebieten experimentiert wurde, haben diese doch Grenzen. Häufig können sich Satelliten nur auf einen kleinen Bereich der Meeresoberfläche konzentrieren, während ihnen oft die räumliche und zeitliche Auflösung fehlt. Auch Bewölkung und andere Wetterlagen können Signale und Messungen unterbrechen. De Halleux erklärt hierzu:

„Die Saildrone ist kein Ersatz für diese bestehenden Instrumente, sondern vielmehr ein ergänzendes Instrument, das den Umfang der zeitlichen und räumlichen Meeresbeobachtung kosteneffizient erweitern wird. Die Saildrones spielen zusammen mit diesen bestehenden Methoden eine wichtige Rolle im GOOS (Global Ocean Observation System). Gemeinsam bilden sie einen ‚Stapel der Beobachtungsmöglichkeiten‘: Satelliten für das große Bild aus dem Weltraum, unbemannte Tauchroboter für die Tiefsee und Saildrones, die sowohl in die Atmosphäre als auch auf den Meeresboden blicken, für die Überwachung der Oberfläche.“

Im Juli schloss eine Saildrone einen weiteren Langstreckenversuch ab, bei dem die 15.015 Seemeilen von Kap Verde im Atlantik bis Triest an der Mittelmeerküste in 274 Tagen zurückgelegt wurden. Für die Zukunft hat das Unternehmen ehrgeizige Pläne. Es hofft, eine Flotte von rund 1.000 Segeldrohnen aufzubauen, die dann alle Meere und Ozeane der Welt vermessen soll. De Halleux erläuterte dieses Projekt – „The Quantified Planet“ – näher:

„Die Ozeane bedecken mehr als 70 Prozent der Erdoberfläche, und doch sind sie weitgehend unerforscht und wegen der Kosten und Schwierigkeiten bei der Erfassung von In-situ-Daten in einer Meeresumwelt zu wenig erforscht. „The Quantified Planet“ ist eine Vision dafür, wie wir die Erfassung von Daten vor Ort erheblich steigern können. Würde man den globalen Ozean in Quadrate von sechs mal sechs Grad aufteilen, würde man etwa 1.000 Quadrate erhalten. Das Ziel von Saildrone ist es, kontinuierlich ein Fahrzeug in jedem dieser Quadrate einzusetzen, um uns einen besseren Einblick in die Systeme zu geben, die die Menschheit beeinflussen.“

Derzeit sind weltweit etwa 100 Saildrones im Einsatz, deren Fortschritt hier verfolgt und erforscht werden kann.

Dieser Artikel ist eine Übersetzung von Lydia Skrabania. Das Original erschien zuerst auf unserer englischen Seite.

Dieser Artikel ist Teil des Dosssiers „Satelliten und Drohnen – Wertvolle Helfer für eine nachhaltige Entwicklung“. Alle Artikel des Dossiers findest du hier: Dossier Satelliten und Drohnen

Das Dossier ist Teil der Projekt-Förderung der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU), in deren Rahmen wir vier Dossiers über zwei Jahre zum Thema „Chancen und Potenziale der Digitalisierung für eine nachhaltige Entwicklung“ erstellen.

Mehr Informationen hier.