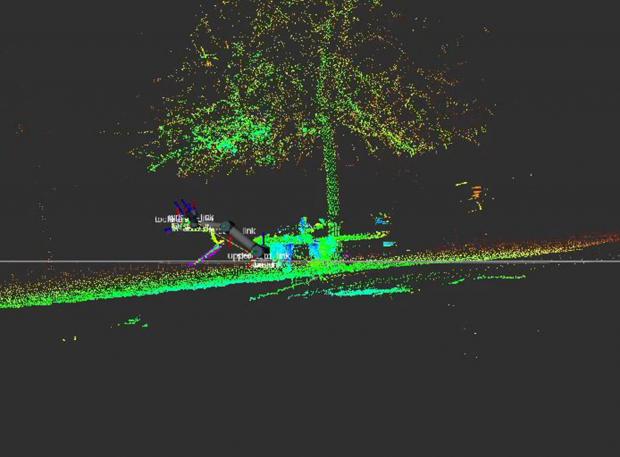

Universität Hohenheim, Stuttgart, auf dem Campus für Agrartechnik. Ein mit Raupen angetriebenes Fahrzeug nähert sich bedächtig einem Obstbaum. Bestückt mit allerlei Technik sondiert der Prototyp eines Baumschneideroboters das Gelände. In Sichtweite warten Dr. David Reiser vom Institut für Agrartechnik und sein Team auf ihrem Beobachtungsposten. Erfüllt „Phoenix“ seine Mission erfolgreich? Schafft er es, sich dem Apfelbaum selbstständig zu nähern und den Baum mithilfe der Kamera und dem LIDAR-Scanner aufzunehmen? Phoenix bewegt sich, wie aufgetragen, um den Apfelbaum herum. Auf dem Laptop erkennen die Roboterpaten den Scanfortschritt: Vor ihren Augen entsteht eine Wolke aus Millionen Punkten – und mit ihr das Abbild des Obstbaums in seiner gesamten Struktur: Stamm und Äste, feinere Zweige, Verästelungen im Geflecht der Krone. All das erstellt Phoenix in Sekundenschnelle.

© Das Bild zeigt einen 3D-Scan des Roboters.

© Das Bild zeigt einen 3D-Scan des Roboters.Weltweit erster Baumschneideroboter

„Was wir hier sehen, sind die Anfänge des weltweit ersten Roboters, der versucht, den autonomen Schnitt von Hochstammbäumen umzusetzen“, erklärt der Initiator des Projekts, Dr. David Reiser. Seit Mai 2020 forscht der promovierte Mechatroniker mit einem Team am Institut für Agrartechnik an genau diesem Ziel: Phoenix soll fit gemacht werden, um die immer seltener werdende Expertise von Baumfachleuten zu übernehmen. Damit käme dem intelligenten Gärtner eine zentrale Rolle zu, Streuobstwiesen, die artenreichen Biotope Mitteleuropas, zu erhalten.

Streuobstwiesen werden von über 5.000 Tier- und Pflanzenarten besiedelt: Neben Grünspecht, Wendehals und Baumläufer finden auch Fledermäuse und Siebenschläfer, Wildbienen und Hornissen, unzählige Käferarten und andere Insekten sowie Flechten und Moose hier einen Lebensraum. Sie dienen gleichzeitig dem Arten-, Boden- und Wasserschutz, wirken als Klimaausgleich und Genreservoir für rund 3.000 Obstsorten allein in Deutschland. Doch die wirtschaftliche Bedeutung von Streuobst sinkt seit Jahren. Die Lohnkosten in Deutschland sind zu hoch, die Bestände verkommen. Dabei liefern Streuobstwiesen auch heute noch zwischen 500.000 und mehr als einer Million Tonnen Äpfel für Apfelsaft.

Bäume haben hochkomplexe Strukturen

Die alte Gärtnerweisheit „Durch einen geschnittenen Apfelbaum muss man einen Hut werfen können“ hat ausgedient. So scheint es jedenfalls, wenn man durch Deutschlands Mittelgebirgslandschaften wandert. Viele Bestände sind akut bedroht. Mehr als 80 Prozent des Obstbaumbestands wird überhaupt nicht mehr beschnitten. Durch mangelnde Pflege werden Bäume krank oder sterben ab. Um dies zu verhindern und langlebige, gesunde Bäume zu erhalten, die auch einen nennenswerten Ertrag abwerfen, ist ein regelmäßiger und fachgerechter Schnitt erforderlich.

Was der Mensch unterlässt, soll künftig Phoenix richten. Auf den an der Universität Hohenheim mit künstlicher Intelligenz zu fütternden Roboter kommt eine Mammutaufgabe zu: Bäume sind hochkomplexe Lebewesen, die zu erfassen und zu verstehen für den Roboter schwer werden wird. Selbst unter Expert*innen ist der richtige Schnitt von Obstbäumen fast eine Philosophie. „Der Roboter wird mindestens drei Modi erlernen müssen. Wir müssen ihn auf Ertrag, auf Langlebigkeit des Baumes und auf Biodiversität trainieren, damit er seinen vielfältigen Jobs gewachsen sein wird“, so Reiser. Der Roboter muss Baumstrukturen erkennen, wissen, wo er seine Schneide- oder Sägewerkzeuge ansetzen muss, um den Baum so zu schneiden, dass er lange gesund bleibt, Erträge bringt oder den Schutz von schützenswerten Lebewesen gewährleistet.

Kooperation zwischen Fachrichtungen

Der aktuelle Stand nach einem Dreivierteljahr Entwicklung lässt hoffen: Der auf einem bereits existierenden fahrbaren Prototypen montierte Roboter besitzt bereits einen Teleskoparm, wie er auch in industriellen Produktionsstraßen eingesetzt wird. Dieser Knick- oder auch Gelenkarmroboter ist in alle Richtungen frei beweglich, sodass er dank seiner Navigationssyteme aus RTK-GNSS und Kamera beliebige Punkt in seiner Reichweite autonom ansteuern kann. Der LiDAR-Scanner am Roboterarm erfasst die dreidimensionale Struktur des Baumes ähnlich wie bei einem Radarscanner. Er tastet mit einem Laser die Umgebung ab und misst Abstände zu Objekten. „Aus vielen einzelnen Abstandsmessungen entsteht dann im Computer eine Punktwolke, die die dreidimensionale Struktur des Baumes abbildet“, erklärt Reiser die Funktionsweise.

Um dem Roboter die Kunst des Baumschnitts beizubringen, arbeiten die Agrartechniker*innen mit Gartenbau- und KI-Expert*innen der Universität Hohenheim zusammen. Dabei steht das Team noch am Anfang. Die Herausforderung besteht darin, den Roboter mit Regeln zu füttern. Wann ist ein Baum pflegebedürftig? Was ist ein Ast? Wie verästelt sind seine Zweige? Und wie ergibt sich aus der Geometrie der Kronenstruktur eine Arbeitsanweisung? „Wir befinden uns noch ganz am Anfang, sehen aber Chancen, Phoenix zum Obstbaumexperten anzulernen.“ Noch zwei Jahre dauert das aktuelle Forschungsprojekt, das die Machbarkeit des automatisierten Obstbaumschnitts erforschen soll. Einen Markt für Phoenix sieht Reiser auf jeden Fall, denn Bund und Länder unterstützen schon heute den Erhalt der Biotope mit Hilfsprogrammen.

Phoenix rollt zurück in seine Halle. Das Team marschiert hinterher. Für heute hat der Roboter seine Arbeit erledigt. Die Forscher sind schon mittendrin in der Diskussion um die nächsten Schritte.

Die Entwicklung des autonomen Roboters für den Obstbaumschnitt wird mit 113.000 Euro aus dem Eliteprogramm für Postdoktorandinnen und Postdoktoranden der Baden-Württemberg-Stiftung gefördert. Es ist Teil des Wissenschaftsjahrs 2020|21 Bioökonomie und damit einer nachhaltigen, biobasierten Wirtschaftsweise.