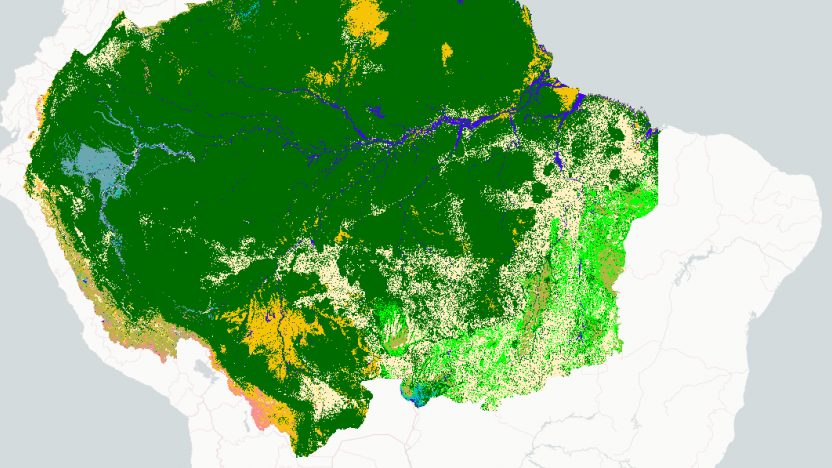

Genaue und aktuelle Informationen darüber, welche Art von Land es gibt – zum Beispiel, ob es mit Gras, Bäumen oder Wasser bedeckt ist – und wie es genutzt wird, sind eine wichtige Basis für den effektiven Umwelt- und Naturschutz. Daher stellten sich 2015 verschiedene Expert*innen auf einem Seminar in São Paulo die Frage, wie detailliertere Karten über Brasiliens Landnutzung und Bodenbedeckung erstellt werden könnten. Mit den damals zur Verfügung stehenden, sehr langsamen Methoden war die genaue Kartierung aller 8,5 Millionen Quadratkilometer des fünftgrößten Landes der Welt keine leichte Aufgabe. Auf der Suche nach einer einfacheren, schnelleren und günstigeren Möglichkeit entstand das Brazilian Annual Land Use and Land Cover Mapping Project – oder kurz MapBiomas.

Brasilien ist berühmt für seine Regenwälder und die außergewöhnlich hohe Artenvielfalt – aber auch für deren traurigen Rückgang durch die massive Abholzung. Aktivistinnen auf der ganzen Welt waren entsetzt, als der Klimawandelleugner Jair Bolsonaro 2019 zum Präsidenten des Landes gewählt wurde, denn seine Politik ist eine Katastrophe für die wertvollen Amazonas-Regenwälder, die oft als „Lungen des Planeten“ bezeichnet werden. Trotzdem kämpfen Wissenschaftlerinnen und Umweltverbände im ganzen Land hart dafür, die Abholzungen und die Klimakrise und ihre Auswirkungen auf Brasilien auszubremsen – wie auch MapBiomas.

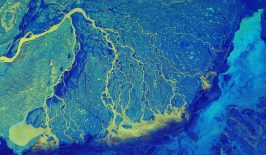

MapBiomas ist ein gemeinsames Projekt von Biom-, Landnutzungs- und Fernerkundungsexpertinnen und Informatikerinnen. Für ihre Karten nutzen sie die Google-Earth-Engine-Plattform, die Satelliten- und Luftbilder unterschiedlicher Auflösung mit Geodaten überlagern und auf einem digitalen Höhenmodell der Erde anzeigen kann.

Bislang sind im Rahmen des Projekts Karten von 1985 bis heute entstanden, die jährlich aktualisiert werden sollen. Diese Informationen ermöglichen es Forschenden, Themen wie Entwaldung, Landverbrennung und landwirtschaftliche Ausdehnung besser zu verstehen – was wiederum Informationen für die Umweltpolitik, die Nahrungsmittelproduktion und die Raumplanung liefern kann. Sie könnten zum Beispiel auch bei der Planung und Durchführung groß angelegter Baumpflanzungsprojekte eingesetzt werden. Die detaillierten Karten der Initiative sind kostenlos und frei zugänglich.

Noch nie da gewesene Einblicke

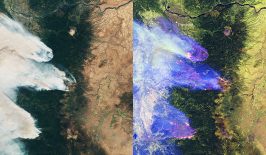

Wir leben in einem Zeitalter der Daten; Satelliten, Sensoren und Flugzeuge sammeln permanent Informationen über unseren Planeten. Und wir verfügen über extrem leistungsfähige Möglichkeiten, um diese riesigen Datenmengen zu analysieren. MapBiomas hofft, dass uns die Informationen auf den detaillierten Karten helfen, bessere Entscheidungen über die Welt zu treffen. Die gesammelten Daten zeigen zum Beispiel, wie sich die Landnutzung auf Niederschlagsmuster, Treibhausgasemissionen oder die Landschaft auswirkt, wie viel Wald in Weideland umgewandelt wurde oder wo Mangroven abgeholzt wurden, um Platz für die sich immer weiter ausdehnenden Städte zu schaffen und geben damit Ansatzpunkte für Schutzmaßnahmen. Auf den ersten Karten des Projekts werden die Auswirkungen von Bränden in Brasilien deutlich: Seit 1985 ist in Brasilien jedes Jahr eine Fläche abgebrannt, die größer ist als die Fläche Englands. Das bedeutet, dass ein Fünftel Brasiliens in den letzten 36 Jahren von Bränden heimgesucht wurde.

Vor kurzem hat MapBiomas Informationen veröffentlicht, die die Entwicklung des industriellen Bergbaus und der Bergbaugebiete von den 1980er Jahren bis heute darstellen. Aufgrund des Erfolgs ist geplant, die MapBiomas-Algorithmen auch auf andere Länder anzuwenden. Zusammen mit Forschenden aus Argentinien und Paraguay wurde bereits die vollständigste Serie jährlicher Landbedeckungs- und Landnutzungskarten des Mata Atlântica, einer tropischen Vegetationsform, die sich an der Ostküste Brasiliens bis nach Argentinien und Paraguay erstreckt, erstellt – mit der traurigen Erkenntnis, dass das Biotop in 20 Jahren fünf Prozent der einheimischer Vegetation verloren hat.

MapBiomas arbeitet mit zahlreichen Partnern in Brasilien und auf der ganzen Welt zusammen, unter anderem mit dem World Wildlife Fund (WWF). Zu den Geldgebern gehören das Instituto Arapyaú, die Gordon and Betty Moore Foundation und die Internationale Klima- und Waldinitiative Norwegens.

Dieser Artikel ist eine Übersetzung von Sahra-Indra Jungblut und erschien zuerst auf unserer englischsprachigen Seite.