Wenn Menschen mit Tieren sprechen könnten, was könnten wir dann von ihnen lernen? Und würde uns das auch helfen, sie besser zu schützen? Genau das will ein ehrgeiziges, multidisziplinäres Projekt herausfinden.

Das Projekt CETI (Cetacean Translation Initiative) erforscht Möglichkeiten, um die Geheimnisse des Walgesangs zu entschlüsseln, insbesondere den des Pottwals. Es ist seit langem bekannt, dass Pottwale eine komplexe Kombination von Klicklauten, die so genannten Codas, verwenden, um über große Entfernungen miteinander zu kommunizieren. Im Jahr 2017 entdeckte die Forschenden hinter CETI, dass der Gesang der Pottwale tatsächlich dem Morsealphabet ähnelt, wobei die Klicks zur Übermittlung komplexer Botschaften verwendet werden.

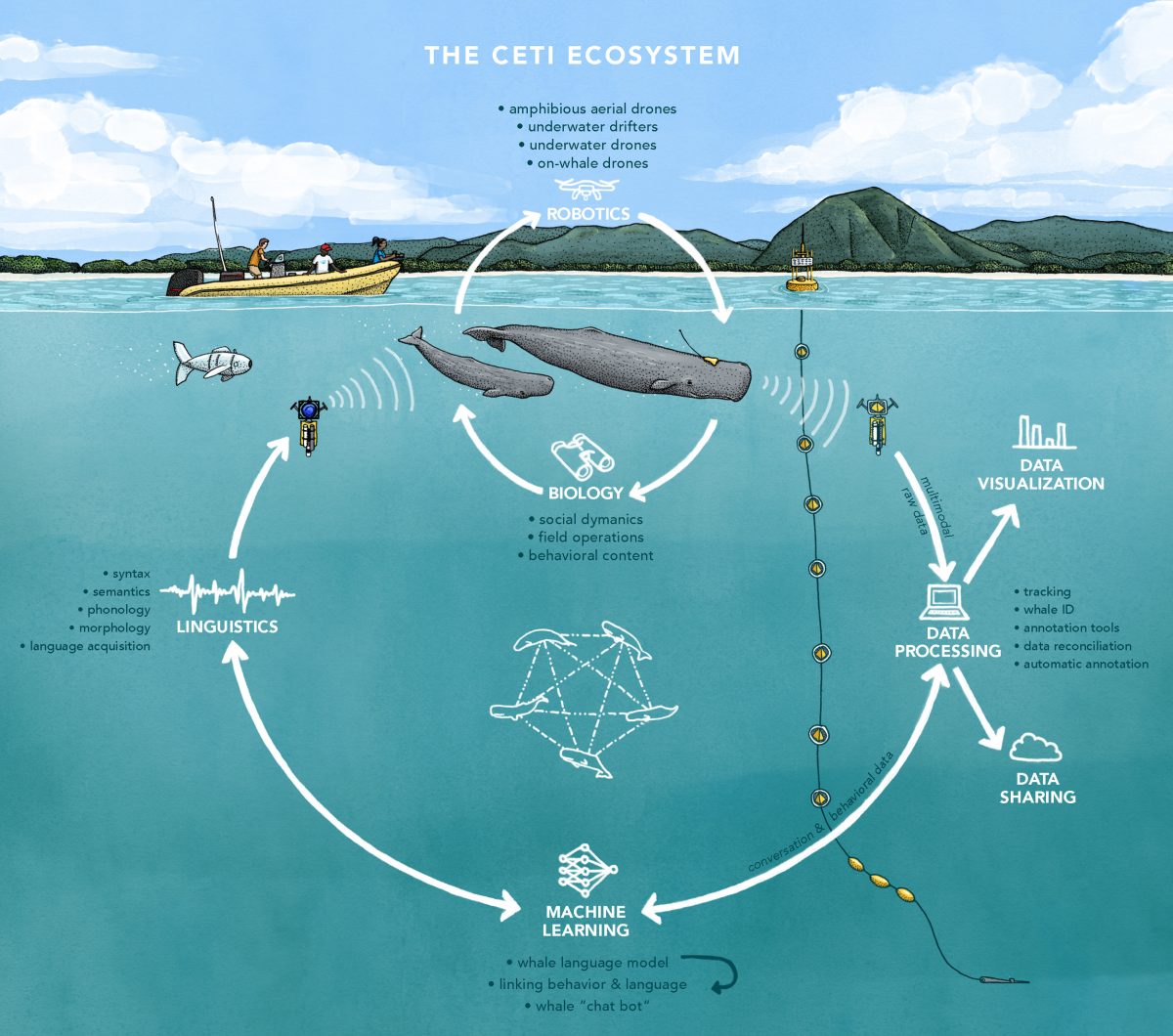

Das CETI-Team hofft, diese „Sprache“ zu entschlüsseln und vielleicht sogar mit den Walen zu kommunizieren. Zunächst arbeiten zunächst Biologi*nnen mit Robotiker*innen zusammen, um mit an Saugnäpfen befestigten Computern, Unterwassermikrofonen und kleinen Schwimmrobotern Tonaufnahmen von Walen zu machen. Die Aufnahmen werden dann mithilfe maschinellen Lernens aufgeschlüsselt und Vorhersagen über ihre Bedeutung getroffen. Linguisten*innen wiederum versuchen dann, daraus die „Walsprache“ aufzudecken.

Könnten Menschen Pottwale vollständig verstehen wird vermutet, dass neue Strategien entwickelt werden können, um die vom Aussterben bedrohten Meerestiere besser zu schützen. Das Verständnis der Wale könnte nicht nur Informationen über ihre Bedürfnisse und Gefühle liefern (Pottwale zeigen bekanntermaßen ein breites Spektrum an Emotionen), sondern auch die öffentliche Unterstützung und das Interesse an Schutzprojekten enorm steigern. Schon einmal war die Entdeckung der Walgeräusche in den 1960er Jahren einer der Hauptgründe für die weit verbreitete „Rettet die Wale“-Bewegung in den folgenden Jahrzehnten.

Das Erlernen der Pottwal-Sprache ist jedoch mit einigen erheblichen Hürden verbunden. Erstens braucht es einen großen Datensatz, um den KI-Algorithmus zu trainieren. Das bedeutet, dass eine riesige Bibliothek von Pottwalgeräuschen gesammelt und katalogisiert werden muss. In Anbetracht der Tatsache, dass Pottwale tief unter Wasser leben, weite Wanderwege zurücklegen und sehr zurückgezogen leben, ist dies leichter gesagt als getan. Darüber hinaus wird immer noch heftig darüber diskutiert, ob Tiere überhaupt eine „Sprache“ verwenden, die der menschlichen Sprache auch nur im Entferntesten ähnelt.

Sprechen Tiere?

Jahrzehntelang war die gängige wissenschaftliche Meinung, dass Sprache ein grundsätzlich menschliches Konzept ist. Experten wie Konrad Lorenz – einer der Pioniere der Tierverhaltensforschung – vertraten die Ansicht, dass die Lautäußerungen von Tieren zwar eine Absicht oder einen psychologischen Zustand signalisieren sollen, aber bei weitem nicht dem entsprechen, was wir als Sprache verstehen. Tiere kommunizieren, aber sie sprechen nicht. Außerdem vertrat er die Ansicht, dass Tierrufe mehr mit der menschlichen Mimik gemeinsam haben, da sie von klein auf verstanden werden, sich aber im Laufe der Zeit nicht weiterentwickeln oder verändern.

Neuere Forschungen beginnen jedoch, einige dieser seit langem bestehenden Annahmen in Frage zu stellen. Erkenntnisse über Vogelstimmen legen beispielsweise nahe, dass Vögel als Reaktion auf ihre Umgebung neue Rufe lernen und entwickeln und dass bestimmte Rufe bestimmte Bedeutungen haben. Einige Forschende gehen sogar davon aus, dass dies die Grundlage für eine „Grammatik“ ist, während andere regionale „Dialekte“ und „Kulturen“ zwischen getrennten Populationen derselben Art festgestellt haben. Die Erforschung der Vogelstimmen hat auch ergeben, dass sich ihr Wortschatz als Reaktion auf den Umweltdruck und die zunehmende Verstädterung verändert, wobei einige Vogelstimmen „verloren“ gehen.

Natürlich variiert die Kommunikationsfähigkeit von Tieren auch stark zwischen den einzelnen Arten und ihrer Beziehung zum Menschen. Wichtig ist auch, dass die menschliche Sprache in erster Linie auditiv oder schriftlich ist, während die „Sprache“ von Tieren auch subtile und komplexe Ausdrücke oder Gerüche umfassen kann, die für den Menschen nicht wahrnehmbar sind. Im KI-Projekt DeepSqueek wurde zum Beispiel versucht, Ultraschallgeräusche von Nagetieren zu erkennen, die für das menschliche Ohr nicht wahrnehmbar sind.

Empathische Buckelwale

Meeressäuger wie Delfine und Wale sind aufgrund der Komplexität ihrer Laute und ihrer hohen Intelligenz besonders gut für die Forschung geeignet. Da sie sich nicht wie andere Tiere körperlich äußern können und über große Entfernungen kommunizieren, ist die „Sprache“ wahrscheinlich ein wichtiger Bestandteil ihres Alltags und ihres Überlebens.

Insbesondere Buckelwale haben emotionale Intelligenz bewiesen, die sogar an Empathie grenzt, und wurden dabei beobachtet, wie sie anderen Tierarten vor Raubtieren halfen. Obwohl dies in einem grundlegenden tierischen Kontext erklärt werden könnte (einer rivalisierenden Spezies die Nahrung zu entziehen, kommt ihnen zugute), ist es möglicherweise auch ein Hinweis auf ein komplexeres Verständnis ihrer Umwelt und vielleicht ja sogar altruistisches Verhalten.

KI als „Verhaltsversteher“

Die Übersetzung von Tierlauten ist nicht die einzige Art und Weise, wo KI eingesetzt wird, um die Bedürfnisse und das Verhalten von Tieren zu verstehen. Vor kurzem haben wir auf RESET über eine KI zur Bilderkennung berichtet, die nicht nur einzelne Tiere einer Art identifizieren kann, sondern auch Einschätzungen zu ihrem Gesundheitszustand und ihrer Gemütsverfassung abgeben kann.

Obwohl diese Technologie das Potenzial hat, die Verhaltensforschung erheblich zu unterstützen und ein neues Verständnis für unsere tierischen Mitbewohner zu entwickeln, birgt sie auch mögliche Nachteile. Einige Expert*innen fürchten eher, dass die Eroberung der tierischen Kommunikation dem Menschen erleichtern könnte, Tiere weiter zu dominieren und auszubeuten. Gleichzeitig kann auch die Anthropomorphisierung der Tiere mit menschenähnlichen Eigenschaften nachteilig sein. Im Grunde sind Tiere nicht menschlich, sie haben spezifische und komplexe nicht-menschliche Bedürfnisse. Wenn man Tiere in ein emotionales, „sprechendes“ Wesen verwandelt, könnte das von ihren sehr realen täglichen Überlebensbedürfnissen ablenken.

KÜNSTLICHE INTELLIGENZ – KÖNNEN WIR MIT RECHENLEISTUNG UNSEREN PLANETEN RETTEN?

Wo werden KI-Anwendungen schon jetzt im Umwelt- und Klimaschutz eingesetzt? Worin bestehen besondere Chancen, aber auch Risiken in Bezug auf ökologische und soziale Aspekte? Und wie sehen zukünftige KI-Entwicklungen mit einem echten Mehrwert für Umwelt und Klima aus? Hier findest du Antworten.

Darüber hinaus eröffnet der Einsatz von Technologie und Bilderkennungssoftware zur Erkennung eines Individuums und sogar zur Einschätzung seines Geisteszustandes einige potenziell beunruhigende Möglichkeiten, nicht nur für Tiere, sondern auch für uns Menschen. Schon jetzt gibt es Kontroversen über den Einsatz von Gesichtserkennungssoftware in Geschäften, um bekannte Ladendiebe zu erkennen. Wird die Technologie bald in der Lage sein, die „kriminelle Absicht“ in den subtilen Bewegungen einer Person zu erkennen, bevor ein Verbrecher überhaupt begangen wurde?

Grundsätzlich ist die Frage, ob wir uns, selbst wenn wir mit einem Tier „sprechen“ könnten, überhaupt verstehen. Unsere Bezugssysteme sind so unterschiedlich, dass es für beide Seiten eine Übung in Frustration sein könnte. Wie der österreichisch-britische Philosoph Ludwig Wittgenstein einmal schrieb: „Wenn ein Löwe sprechen könnte, könnten wir ihn nicht verstehen. Es bleibt also abzuwarten, welchen Nutzen Projekte wie CETI tatsächlich haben werden.