Damit Bürger*innen und Zivilgesellschaft Einfluss auf den Klimaschutz nehmen können, sind an erster Stelle Informationen nötig, die zeigen, wie der aktuelle Stand ist, welche Fortschritte erzielt worden sind und was noch getan werden muss.

Leider ist der Zugang zu diesen Daten nicht immer einfach, insbesondere für Laien. Wie viele Informationen öffentlich zugänglich sind, variiert je nach Bundesland oder Stadt – und sie sind nicht unbedingt leicht verständlich und mitunter voreingenommen. Selbstangaben von Unternehmen müssen mit Vorsicht genossen werden, und auch staatliche Klimastatistiken heben in der Regel die Zahlen hervor, die ihre Politik im besten Licht erscheinen lassen.

An dieser Stelle kommen Civic-Tech-Projekte wie ClimateVisualizer ins Spiel. Der ClimateVisualizer ist ein interaktives Tool, das öffentliche Klimastatistiken nutzt, um die CO2-Budgets von Kommunen und Bürger*innen besser zu verstehen. Das Tool wurde vom schwedischen Klimatsekretariatet im Rahmen von Civic Tech Sweden entwickelt und wird von der Universität Uppsala unterstützt. Durch die Aufbereitung und Visualisierung der Daten zu leicht verständlichen, interaktiven Grafiken kann jede*r die Entwicklungen der CO2-Emissionen und Fortschritte bei CO2-Reduzierungen verfolgen – insbesondere die, die im Pariser Abkommen vorgesehen sind. Diese Informationen können eine zentrale Rolle bei der Organisation und Entwicklung neuer Lösungen und als Druckmittel seitens Bürger*innen und Zivilgesellschaft spielen.

Wir sprachen mit Anders Heggestad, Direktor des Klimatsekretariatet, über das Cloud-Service Projekt ClimateVisualizer.

Wie seid ihr auf die Idee gekommen, den ClimateVisualizer zu entwickeln?

Seit einigen Jahren gibt es immer mehr vertrauenswürdige Stimmen, die Gemeinden, Regionen und Nationen auffordern, wissenschaftlich fundierte CO2-Budgets aufzustellen, um die anstehenden Herausforderungen quantifizieren und die Arbeit auf Basis der besten wissenschaftlichen Erkenntnisse verankern zu können. Dich wir haben festgestellt, dass es keine verfügbaren Instrumente gibt – keine Frameworks, Methoden oder andere unterstützende Funktionen, die politischen Entscheidungsträgern bei der Erstellung von CO2-Budgets geholfen hätten.

Wir waren dann die erste Organisation, die dieses Problem systematisch angegangen ist. Unsere Arbeit begann, als eine wissenschaftliche Methode zur Berechnung des lokalen CO2-Budgets entwickelt wurde. Wir haben die beteiligten Forscher hier in Schweden, an der Universität Uppsala, angerufen und ihnen angeboten, ihre Informationen zu digitalisieren und verfügbar zu machen. Im Grunde genommen haben wir uns vorgenommen, dieses entstehende Konzept anwendbar zu machen. In gewisser Weise sind wir daran beteiligt, ein neues Format zu schaffen, was ziemlich inspirierend ist.

Uns treibt auch ein ausgeprägtes Gefühl dafür an, dass Bürger und Zivilgesellschaft ein Bedürfnis, aber auch ein Recht auf unvoreingenommene, unabhängige und vertrauenswürdige Informationen haben. Denn der Kern der Klimaherausforderung, vor der wir stehen, ist ein quantitativer: Wieviel CO2 emittieren wir tatsächlich und wie schnell müssen die Emissionen reduziert werden? Wir glauben, dass diese Informationen von großer Bedeutung sind, und wir sind uns der komplexen und überraschend großen Kluft zwischen Wissenschaft und Politik bewusst.

Daher haben wir uns mit unabhängigen wissenschaftlichen Einrichtungen und Institutionen zusammengetan, um einen spürbaren Beitrag zur Überbrückung dieser Kluft zu leisten. Im Grunde genommen teilen wir die wachsende Sorge der Zivilgesellschaft und der Bürger auf der ganzen Welt, die nach gewissenhaften Informationen im Allgemeinen und vielleicht speziell nach einem vertrauenswürdigen Fahrplan zur Erreichung der globalen Klimaziele im Einklang mit dem Pariser Abkommen verlangen. Und in der Praxis ist ein solcher Fahrplan im Kern ein lokales CO2-Budget.

Wie kamen zivilgesellschaftliche Akteure vor dem ClimateVisualizer an Informationen über das Klima und CO2-Emissionen?

In Schweden gibt es eine ganze Reihe von öffentlich zugänglichen Informationen über Treibhausgasemissionen – aufgeschlüsselt nach Quellen und geografischer Herkunft. Wenn du wissen willst, wie viel CO2 von einem bestimmten Sektor oder Teilsektor in deinem Bezirk oder deiner Gemeinde emittiert wird, sind die Daten nur eine Google-Suche und ein paar Klicks entfernt. Informationen über nationale und subnationale Klimaschutzziele und -strategien zu erhalten ist auch relativ einfach. Und bei uns ist es auch leicht, eine aktualisierte Prognose darüber zu erhalten, wie nah oder weit entfernt wir von der Erreichung eines bestimmten Ziels sind.

In den meisten Ländern fehlen jedoch diese regelmäßig veröffentlichten Daten auf Ebene von Städten und Gemeinden. Und weder in Schweden noch in anderen Ländern ist es möglich, Informationen zu erhalten, die uns helfen zu beurteilen, inwieweit wir unseren fairen Beitrag zur Begrenzung der globalen Erwärmung leisten. Das sollte die erste Frage sein, die es zu beantworten gilt, denken wir.

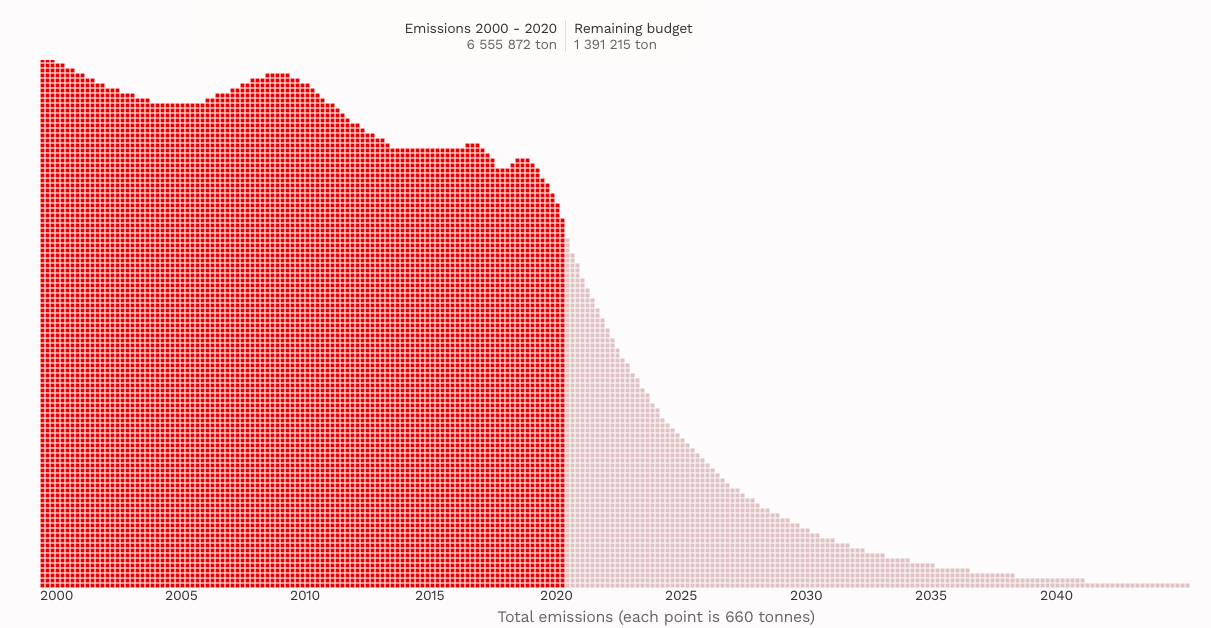

Wir hören oft Meinungen wie „wir tun mehr als andere“ oder „wir tun nicht genug“, aber die Frage, die wir mit dem ClimateVisualizer beantworten möchten, ist was genug tun bedeutet in einem bestimmten Land, einer Region, einer Gemeinde oder einer Stadt. Natürlich ist die Antwort, die man mit dem derzeit im ClimateVisualizer verfügbaren Modell erhält, eine von vielen möglichen Antworten. Aber es gibt entscheidende Merkmale in unserem Tool: Wir stellen die Emissionen kumuliert dar, wir integrieren ein CO2-Budget, das nach bewährten Verfahren berechnet wurde, und wir sorgen dafür, dass es regelmäßig aktualisiert wird. Außerdem grenzen wir den Anwendungsbereich ein und verpacken diese Daten für eine bestimmte Stadt oder Gemeinde, so dass die relevanten Daten denjenigen zur Verfügung stehen, die sie betreffen. Und wir lassen unsere Arbeit von führenden Wissenschaftlern validieren.

Wie werden die Klimadaten zu einer Open-Source-Ressource aufbereitet?

Im Herzen sind wir Open Source und haben uns entschieden, als gemeinnützige Organisation registriert zu sein. Aber wir haben die Möglichkeiten der gemeinsamen Zusammenarbeit noch nicht intensiv genutzt. Wir versorgen häufig NROs und andere gemeinnützige Organisationen oder Journalisten mit Informationen oder Daten, aber wir möchten wirklich die verteilte Macht der Open-Source-Bewegung nutzen. Allerdings brauchen wir mehr Zeit, um unsere Codebasis zu öffnen. Da freuen wir uns immer über Unterstützung!

Wie wollt ihr den ClimateVisualizer in Zukunft weiterentwickeln?

Im Moment liegt unser Hauptaugenmerk darauf, alles Notwendige zu tun, um die Plattform so weit wie möglich zu skalieren, was unter anderem bedeutet, verschiedene Datenquellen zu integrieren, Inhalte zu übersetzen und Probleme, die uns auf dem Weg begegnen, zu bewältigen. Parallel dazu werden wir natürlich versuchen, das UX-Design zu verbessern und vor allem sicherstellen, dass alles so selbsterklärend wie möglich ist- Letztlich soll jemand, der noch nie etwas vom Konzept eines „CO2-Budgets“ gehört hat, verstehen, wie das Instrument funktioniert und gleichzeitig sollen Politiker, Journalisten, Lehrer und andere Neugierige intensiver in die Daten einsteigen können.

Civic Tech Sweden hat viele unterschiedliche und vielfältige Projekte. In welchen anderen Bereichen wird Civic Tech deiner Meinung nach den größten Einfluss haben?

Wenn wir mit einem Blick auf den Klimabereich im weiteren Sinne beginnen, sehen wir erstaunliche Möglichkeiten. Der Hauptzweck von Klimastatistiken besteht ja darin, eine Rückkopplungsschleife zwischen den Akteuren und dem Bereich der Realität, den sie verändern wollen, herzustellen. Wenn dieser Kreislauf regelmäßig aktualisiert, intelligent visualisiert und öffentlich zugänglich gemacht wird, kann das Veränderungen auf vielen Ebenen bewirken. Die Regierungen werden dies eher nicht unabhängig und wissenschaftlich korrekt für uns tun. Dies ist also eine große Herausforderung für die Open-Source-Gemeinschaft und die Zivilgesellschaft.

Aus einer anderen Perspektive entstehen in der Zivilgesellschaft gerade immer stärkere Bündnisse, die gemeinsam Maßnahmen und Verantwortung einfordern. Das sind natürlich erstmal Worte – und diese müssen durch Zahlen untermauert werden. Aber die Regierungen sammeln, aggregieren, visualisieren und verbreiten Daten in einer Weise, die den Bedürfnissen der Politik entspricht, nicht den Bedürfnissen der Öffentlichkeit. Wir sind zum Beispiel daran gewöhnt, Klimastatistiken als jährlich getrennte Klammern in einem Diagramm zu sehen. Aber es gibt keine jährliche Aufteilung der ständig wachsenden Menge an Kohlendioxid, die in unserer Atmosphäre gespeichert ist. Es ist ein einziges Volumen. Und genau dieses Volumen ist es, das die globale Erwärmung bestimmt und vorantreibt. Fangen wir also an, die Volumina zu betrachten – sammeln und visualisieren wir die Klimadaten kumulativ!

Außerhalb des Klimabereichs verfügen wir über wenig Fachwissen. Wir müssen die Kontrolle über eine Realität zurückgewinnen, die sehr schnell digital geworden ist, und in der wir Wälder, offene Räume und Menschenrechte brauchen, genau wie in der physischen Realität. Aber das ist ja schon hinreichend bekannt.

Vielen Dank für deine Zeit, Anders!

Dieser Artikel ist eine Übersetzung von Sarah-Indra Jungblut und erschien im Original zuerst auf unserer englischsprachigen Seite.

Der Artikel ist Teil des Dosssiers „Civic Tech – Wege aus der Klimakrise mit digitalem bürgerschaftlichen Engagement“. Alle Artikel des Dossiers findest du hier: Dossier Civic Tech

Das Dossier ist Teil der Projekt-Förderung der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU), in deren Rahmen wir vier Dossiers über zwei Jahre zum Thema „Chancen und Potenziale der Digitalisierung für eine nachhaltige Entwicklung“ erstellen.

Mehr Informationen hier.