Die Luftverschmutzung hat in vielen Städten der Welt nach wie vor dramatische Folgen. Rund 300.000 Menschen in Europa sterben jedes Jahr vorzeitig an den Folgen einer hoher Schadstoff- und Feinstaubbelastung, insbesondere in dicht besiedelten städtischen Gebieten.

Als Antwort darauf hat das serbische Projekt Liquid 3 einen neuartigen Ansatz zur Begrünung von Städten entwickelt: Einen „flüssigen Baum“. Das ist eine Art Photo-Bioreaktor, der CO2 absorbiert und so die Luftqualität in der Stadt verbessern können soll. Konzipiert wurde Liquid 3 vom Institut für multidisziplinäre Forschung an der Universität Belgrad.

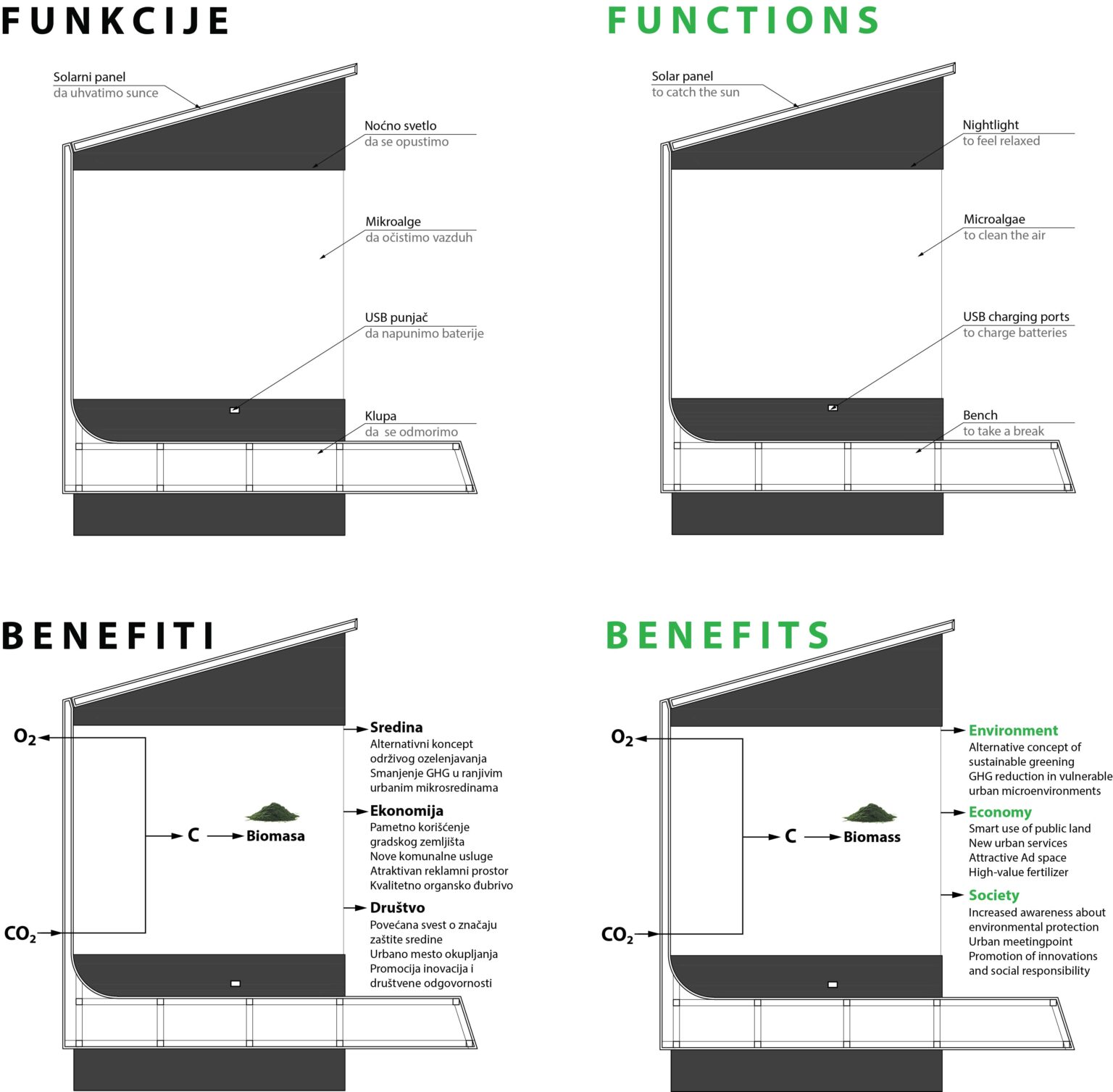

Wie der Name schon sagt, ist Wasser der Hauptbestandteil des Flüssigbaums. Dieses befindet sich in Tanks mit einem Fassungsvermögen von 600 Litern, die in belebten Stadtgebieten mit schlechter Luftqualität aufgestellt werden. Dem Wasser sind Mikroalgen zugesetzt, die im Tank blühen und so CO2 absorbieren und durch Photosynthese in Sauerstoff umwandeln.

Nach Angaben der Entwickler*innen binden Mikroalgen Kohlendioxid 10 bis 50 Mal effektiver als Bäume. Ein einziger Liquid-3-Photobioreaktor könne damit so viel CO2 absorbieren wie zwei 10-jährige Bäume oder eine 200 Quadratmeter große Rasenfläche.

Insbesondere für Serbien könnte Liquid-3 besonders wertvoll sein. Laut einem Bericht der Global Alliance on Health and Pollution aus dem Jahr 2019 nimmt Serbien mit rund 175 von 100.000 vorzeitigen Todesfällen aufgrund von Luftverschmutzung den schlechtesten Platz in Europa ein. Dafür gibt es mehrere Gründe, darunter die Binnenlage und die massive Abholzung der Waldgebiete des Landes. Gleichzeitig ist Serbiens Stromerzeugung immer noch stark auf fossile Brennstoffe angewiesen; obwohl erneuerbare Energien wie die Windenergie in den letzten Jahren zugenommen haben, werden 70 Prozent des Stroms noch immer aus Kohle erzeugt.

Warum nicht einfach mehr Bäume pflanzen?

Mehr Bäume in den Städten zu pflanzen ist grundsätzlich natürlich günstiger und ästhetisch ansprechender, als Hightech-Algentanks aufzustellen. Allerdings ist nicht in allen städtischen Gebieten der Boden feucht oder nährstoffreich genug, so dass Bäume ohne größere Pflegemaßnahmen kaum Überlebenschancen haben. Außerdem können die Wurzeln durch Beton erstickt werden oder umgekehrt Pflaster und Strukturen aufreißen und alleinstehende, isolierte Bäume haben es schwer, sich vor Krankheiten zu schützen. Daher werden Bäume am besten im Rahmen von stadtweiten Projekten gepflanzt, um ihr Überleben und ihre Widerstandsfähigkeit zu gewährleisten. In vielen Fällen sind der Wille und die Mittel der Regierung jedoch nicht ausreichend, um umfassende Begrünungsmaßnahmen umzusetzen.

Hinzu kommt, dass Bäume Zeit brauchen, um zu wachsen. Setzlinge nehmen deutlich weniger CO2 auf als ausgewachsene Bäume und es kann Jahrzehnte dauern, bis sie eine spürbare Wirkung entfalten.

Der Liquid 3 wurde entwickelt, um einige dieser Herausforderungen zu umgehen. Der Tank lässt sich schnell und einfach mit minimalen lokalen Auswirkungen installieren, bei Bedarf versetzen und kann auch in den Wintermonaten in Betrieb bleiben. Nachts geben die Flüssigbäume eine wenig Licht ab und das eingebaute Solarpanel kann auch tagsüber zum Aufladen von USB-Geräten verwendet werden. Der Liquid 3 verfügt außerdem über eine Sitzbank, die zum Verweilen einladen soll.

Nicht vergessen werden sollte jedoch, dass in den Hightech-Bäumen jede Menge Ressourcen verbaut sind. Wie groß der Effekt der Flüssigbäume also tatsächlich ist und ob sie wirklich einen nachhalten Impact haben wird sich noch zeigen müssen.