Laptops, Smartphones, Batterien – sobald die Tools unserer digitalisierten Welt ausgedient haben, werden sie zu Elektroschrott. Doch diese Hinterlassenschaften sind alles andere als wertloser Abfall, wie der Begriff suggeriert, sondern immer noch voll mit wertvollen Ressourcen, wie zum Beispiel seltenen Erden. Deren Verfügbarkeit ist jedoch beschränkt und es gibt bisher keine umweltfreundlichen Recyclingmethoden. „In den vergangenen Jahren ist die Verwendung von seltenen Erden in der Elektronik exponentiell angestiegen. Aktuelle Recycling-Methoden, die in den meisten Fällen kaum ein Prozent der benötigen Menge ausmachen, sind durch die Verwendung von Chemikalien weder umweltfreundlich noch nachhaltig“, erklärt Dominik Schild, Professor am Institut für Biotechnologie der FH IMC Krems im Bereich Bioprozesstechnik, gegenüber Tech&Nature.

Dies seltenen Erden wieder zu gewinnen und neu einzusetzen macht also in vielerlei Hinsicht Sinn. Das Projekt REEgain, das von der IMC Fachhochschule Krems geleitet wird hat zum Ziel, umweltbedenkliche seltene Erden – dazu gehören beispielsweise Scandium und Yttrium – aus Elektronikabfällen und Abwässern zu entfernen. Zum Einsatz kommen dabei besondere kleine Helfer, nämlich Mikroorganismen wie Bakterien und Algen. „Wir arbeiten mit mesophilen Organismen, also solchen, die keine besonderen Bedingungen brauchen“, erklärt Projektleiter Schild gegenüber RESET. Bekannte Vertreter sind dabei Escherichia coli – auch Kolibakterium genannt-, Hefen oder Halomonadaceae. Letztere gehören übrigens zur Ordnung der Proteobacteria, von denen einige Arten in der Lage sind, Erdöl abzubauen und daher bei Ölverschmutzungen eingesetzt werden können.

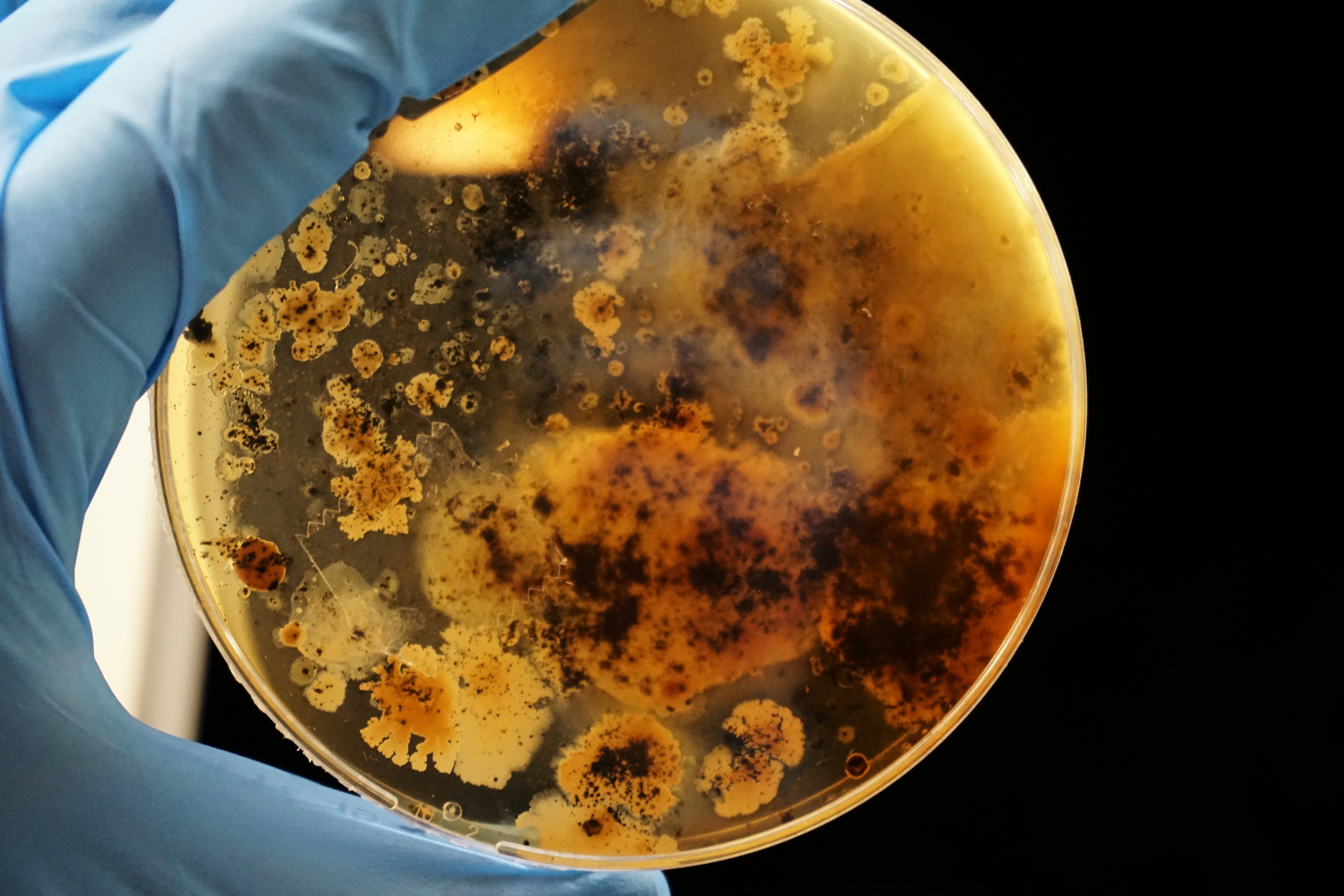

„Die Organismen nehmen zum Teil die seltenen Erden in die Zelle auf, zum Teil werden sie nur an die Oberfläche gebunden“, so Schild. Um die seltenen Erden zurückzugewinnen, wird Elektroschrott in einer Flüssigkeit aufgelöst und Mikroorganismen hinzugefügt. So entsteht eine Biomasse, aus der die seltenen Erden gewonnen und wieder eingesetzt werden können. Für die Umwelt bedenkliches Material, das gesondert entsorgt werden muss, fällt bei dieser Methode nicht an.

© Die Bakterien lösen die seltenen Erden aus Elektroschrott.

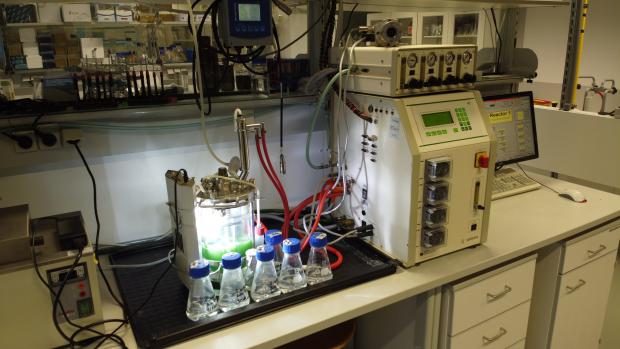

© Die Bakterien lösen die seltenen Erden aus Elektroschrott.Die Forschenden haben bereits Aufnahmeraten von bis zu 85 Prozent erreicht, in den nächsten zwei Jahren geht es nun darum, makroskopische Parameter – wie Temperatur, pH-Wert, Salzgehalt in der Lösung – zu finden, bei denen die Organismen möglichst viel aufnehmen. „Am Ende wollen wir eine funktionierende Technologie vorstellen können“, sagt Dominik Schild. Bis es soweit ist, könnten noch einige Jahre vergehen, denn bisher wird nur im kleinen Maßstab geforscht; aus wenigen Litern Wasser gewinnen die Forschenden bisher nur einige Gramm seltene Erden zurück. „Nach der Technologieentwicklung geht es dann darum, einen Prototyp zu entwickeln. Das wird stark von den strategischen Partnern in der Industrie abhängen, also wie schnell wieviel Geld da ist, um ihn zu bauen und zu testen. Ich schätze, dass wir dafür nochmal zwei bis drei Jahre brauchen. Aber dann könnte es im großen Maßstab funktionieren und brauchbare Ausbeuten bringen“, berichtet Schild gegenüber RESET.

Weitere Projektbeteiligte sind die Donau Universität Krems, die Karl Landsteiner Universität und die Tschechische Akademie der Wissenschaften in Třeboň, finanziert wird das Projekt vom Fond Interreg V-A AT-CZ.

Es sieht also sehr danach aus, als sollten wir Bakterien in vielen Bereichen im Blick behalten und vielleicht helfen uns die kleinen Lebewesen in Zukunft nicht nur als Antibiotikum Krankheiten zu heilen, sondern auch eine echte Kreislaufwirtschaft für Elekroschrott zu ermöglichen.