Da die menschliche Bevölkerung zunehmend in die natürlichen Lebensräume von Tieren eindringt, nehmen Konflikte zwischen Menschen und Wildtieren zu. Immer wieder zeigen dramatisch endende Begegnungen die Komplexität der Konflikte auf, wie zuletzt Bärenangriffe in Italien. Forschende gehen daher innovative Wege zur Förderung der Koexistenz zwischen Menschen und diesen beeindruckenden – wenn auch potenziell lebensbedrohlichen – Tieren.

Bärenangriffe erschüttern das Vertrauen in bestehende Strukturen

Erst kürzlich wurde in Italien eine 17-jährige Bärin namens JJ4 erschossen, nachdem sie in den Alpen einen Jogger getötet hatte. Ein anderer Bär, MJ5, hatte nur wenige Wochen zuvor in der gleichen Gegend einen Wanderer angegriffen. Nach Angaben von Nature gibt es weltweit etwa 40 Bärenangriffe pro Jahr.

Trotz des ständigen Appells von Umweltschützer*innen zur Rettung von Wildtieren, werden in vielen Teilen der Welt zahlreiche Bären und andere Wildtiere, darunter auch Wölfe, getötet. So forderte beispielsweise der slowenische Minister für Naturressourcen und territoriale Angelegenheiten im Jahr 2023 die Tötung von 230 Braunbären und begründete dies mit der Sorge um deren Populationsgröße und die Sicherheit für die Bevölkerung.

Moderne Lösungsansätze zur Schaffung eines erfolgreichen Wildtiermanagements

Obwohl Menschen und Bären seit Jahrhunderten nebeneinander leben, haben die jüngsten Ereignisse deutlich gemacht, dass beide Seiten besser geschützt werden müssen. Um die komplexen Herausforderungen zu bewältigen, sind innovative Lösungen gefragt. Eine dieser Lösungen wird von Paula Mayer, einer Forscherin an der ETH Zürich, vorgeschlagen: Mayer hat ein partizipatives Modell der digitalen Kartierung zur Koexistenz von Mensch und Bär am Beispiel des Apenninen-Braunbärens (Ursus arctos marsicanus) entwickelt.

Der Apennin-Braunbär – eine Unterart des europäischen Braunbärens – ist vom Aussterben bedroht. In der Region des Nationalparks Abruzzen, Latium und Molise in Italien gibt es nur noch etwa 70 Individuen. Neben der Einschränkung ihres Lebensraumes durch den Menschen und der ständigen Bedrohung durch Abschussaktionen sind diese Bären auch vom Menschen verursachten Gefahren ausgesetzt. Dazu zählen etwa Unfälle auf der Straße.

Um diese Gefahren einzudämmen, entwickeln zwei lokale Nichtregierungsorganisationen (NRO), Rewilding Apennines und Salviamo l’Orso, mit Unterstützung der europäischen Organisation Rewilding Europe sogenannte „Koexistenzkorridore“. In diesen Zonen, die geeignete Bärenlebensräume einschließen und miteinander verbinden, sollen Konflikte zwischen Mensch und Bär minimiert und wirtschaftliche Möglichkeiten wie Wildtiertourismus für die lokale Bevölkerung ermöglicht werden.

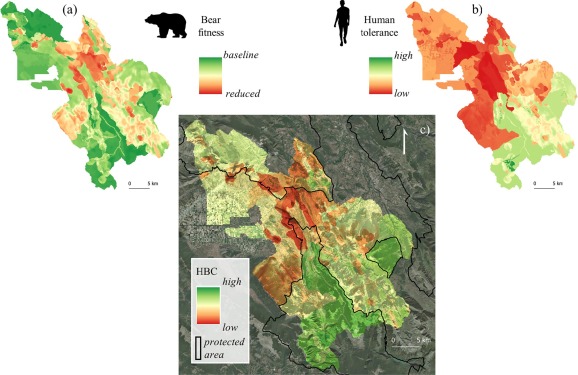

Paula Mayers „Bayes’sches Netzwerkmodell“ integriert das lokale Expertenwissen der Nichtregierungsorganisationen mit räumlichen Daten. Das Modell zielt darauf ab, lokale Behörden, Naturschützer*innen, Landwirt*innen und Tourismusspezialist*innen bei der Identifizierung von Gebieten und Maßnahmen zu unterstützen, die zur Förderung des friedlichen Zusammenlebens von Mensch und Bär priorisiert werden sollten. Mit diesem praktischen Instrument werden Koexistenzkarten erstellt, die dabei helfen, Veränderungen in den Interaktionen zwischen Bären und Menschen im Laufe der Zeit zu verfolgen und die Wirksamkeit von Schutzmaßnahmen zu bewerten.

„Dieses Projekt ist ein Versuch, einen rationalen Blick auf die Landschaft zu werfen und herauszufinden, wo und unter welchen Umständen Menschen und Großraubtiere erfolgreich koexistieren und wo nicht“, erklärt Mayer.

Mit digitaler Kartierung die Bedürfnisse von Menschen und einheimischen Wildtieren in Einklang bringen

Mayers Modell berücksichtigt Faktoren, die sowohl die Perspektive des Menschen als auch die des Bären darstellen. Zu den menschlichen Faktoren gehören das Toleranzniveau der Gemeinschaft, das Vorhandensein von Schutzmaßnahmen wie Zäunen, bärensicheren Abfallentsorgungseinrichtungen, Obstgärten und Viehbeständen. Zu den Bärenfaktoren hingegen gehören geeignete Lebensräume, Wanderkorridore und der Zugang zu vom Menschen geschaffenen Nahrungsquellen.

Durch die Verknüpfung dieser Faktoren entstehen in Mayers Modell Karten, die Gebiete zeigen, in denen das Zusammenleben von Mensch und Bär gut funktioniert, und solche, in denen die Bedingungen ungünstig sind. Die Flexibilität des Modells ermöglicht die Anpassung an andere Regionen oder Arten – wie zum Beispiel Wölfe – und macht es so zu einem vielseitigen Instrument für den Umgang mit Konflikten zwischen Menschen und Wildtieren weltweit.

„Wenn das Modell eine Karte erstellt, die Gebiete mit geringer Koexistenz trotz Maßnahmen wie Zäunen zum Schutz von Bienenstöcken vor Bären zeigt, kann man daraus ableiten, wie wirksam eine Maßnahme ist und ob andere Maßnahmen zur Förderung der Koexistenz an diesem Ort besser geeignet wären. Das ist etwas, was wir mit dem Modell sehr gut einschätzen oder sogar vorhersagen können“, sagt Mayer.

Angesichts der Wiederansiedlung von bestimmten Großraubtieren in Europa hat die Nutzung von Expertenwissen und öffentlich verfügbaren, räumlichen Daten zur Kartierung großes Potenzial zur Ermittlung von geeigneten Gebieten. Durch diesen proaktiven Ansatz kann Konflikten vorgebeugt und das Wohlergehen von Menschen und Wildtieren geschützt werden. Das Modell selbst kann und sollte an die spezifischen Gegebenheiten und Bedingungen angepasst werden, um die Wirksamkeit der lokalen Schutzmaßnahmen zu unterstützen.

Innovative Ansätze wie Mayers partizipatives Modell geben Hoffnung auf eine friedliche Koexistenz zwischen Mensch und Tier. Da die Menschheit zunehmend mit den Herausforderungen des Bevölkerungswachstums und der Erschließung von neuen Siedlungsflächen konfrontiert ist, ist es unerlässlich, zukunftsweisende Lösungen zum Schutz der empfindlichen Ökosysteme unserer Erde und der Lebewesen, die sie bewohnen, zu entwickeln und umzusetzen.