Bedeutung der Grundlagenforschung

Es ist inzwischen weithin bekannt, dass die Meere durch zahlreiche menschliche Einflüsse massiv bedroht sind. Dazu zählen Umweltkatastrophen, Verklappung und Überfischung, um nur einige zu nennen. In der Wirkungskette führt dies zu vom Aussterben bedrohten Arten, zerstörter Umwelt und der Bedrohung der Meere als Lebens- und Nahrungsgrundlage für den Menschen.

Unüberlegter Aktivismus im Bereich Naturschutz ist oft wirkungslos und führt im schlimmsten Fall zu zusätzlichen Schäden. Besser: Man sammelt vorab Basisdaten, wertet diese fachgerecht aus und entwickelt darauf aufbauend langfristig erfolgreiche Schutzprojekte. Im Anschluss kann man deren Ergebnisse anhand neu gesammelter Daten mit den Basisdaten vergleichen, den Erfolg des Schutzprojektes statistisch auswerten und gegebenenfalls Anpassungen im Projekt vornehmen.

Hinzu kommt, dass sich viele Kreisläufe, Interaktionen und Zusammenhänge in der Natur sowie komplexe Probleme und dagegen eingeleitete Maßnahmen häufig erst nach einem längeren Beobachtungszeitraum in Daten widerspiegeln. Grundlagenforschung ist daher meist auf lange Sicht angelegt.

Aufgabe der Datentonne vor Rügen

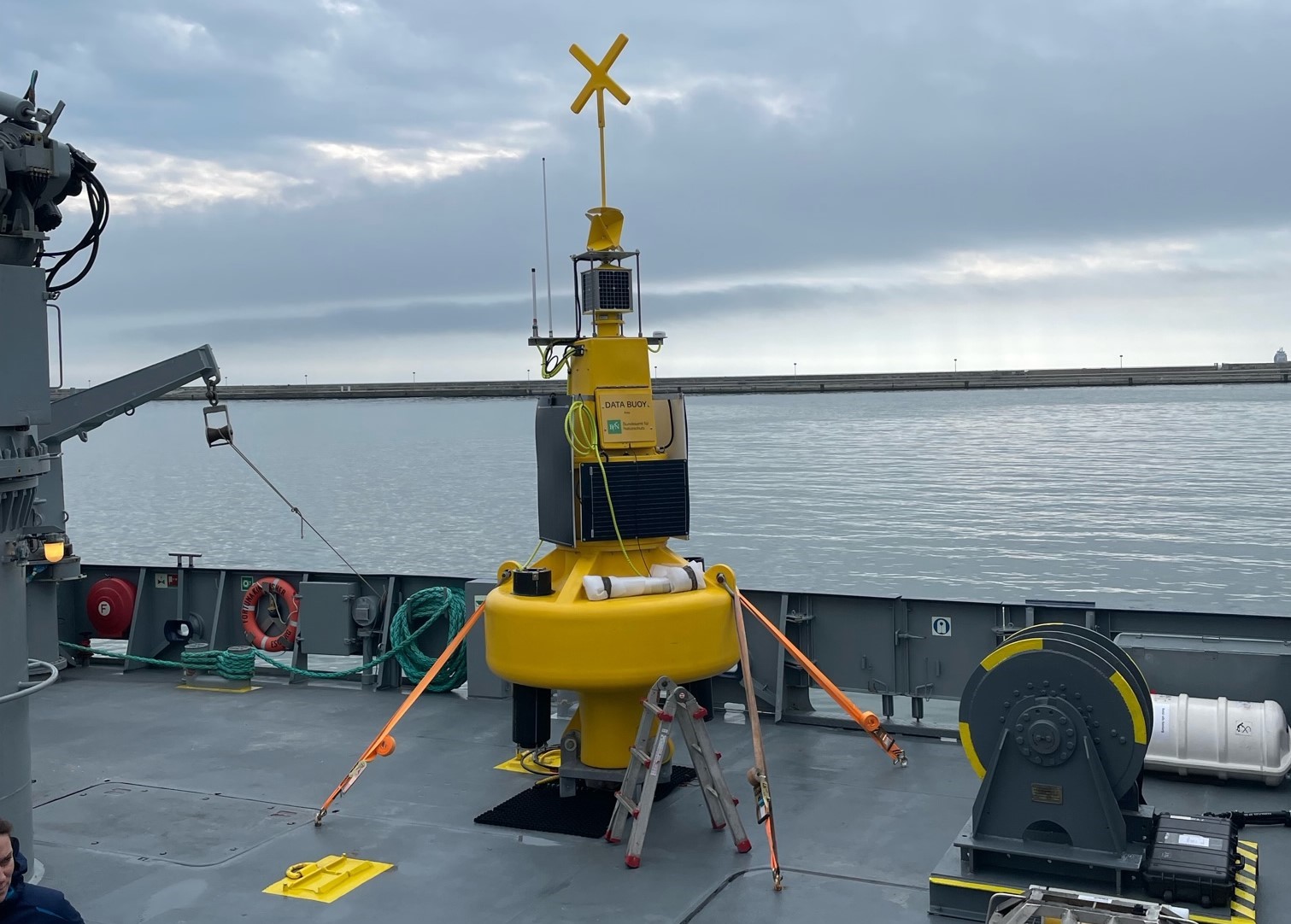

Das Bundesamt für Naturschutz hat eine etwa vier Meter hohe und 900 Kilogramm schwere, schwimmende Messstation mit verschiedenen Sensoren für die Meeresforschung entwickelt. Die sogenannte Datentonne hat die Aufgabe, hydrologische und meteorologische Daten wie Temperatur, Trübung und Sauerstoff- und Salzgehalt aufzuzeichnen sowie das Vorkommen von Schweinswalen und Fledermäusen zu dokumentieren. Außerdem werden Daten zum Schiffsverkehr und der Lärmbelastung innerhalb des Schutzgebietes gesammelt. Laut Corinna Bertz vom Bundesamt für Naturschutz befinden sich weitere Sensoren in der Entwicklung. So soll zukünftig die CO2– und Methankonzentration messbar sein und „zur Bewertung des Zustands der Meere in Folge des Klimawandels und des möglichen Beitrags der Meere zur Speicherung von Treibhausgasen wie CO2 und Methan“ beitragen.

Ein Teil der Informationen wird von der Datentonne in Echtzeit und ohne Unterbrechung per Satelliten– und GSM-Verbindung an das Bundesamt für Naturschutz übermittelt. „Die Ergebnisse – solange sie nicht der Geheimhaltung unterliegen – stehen allen Forschungseinrichtungen und der Öffentlichkeit zur Verfügung“, erklärt Corinna Bertz. Erste Erkenntnisse liegen voraussichtlich im Herbst vor. Weitere Datentonnen werden in anderen Meeresschutzgebieten folgen.

Stärkung von Meeresschutzgebieten durch Basisdaten

Die aufgezeichneten Daten liefern wichtige Informationen über den Zustand der Umwelt. Zukünftig dient das biologische und ozeanografische Monitoring damit als wissenschaftliche Grundlage für ein nachhaltiges Gebietsmanagement. Dazu fließen die gesammelten Daten in naturschutzfachliche und politische Entscheidungen ein und bestimmen maßgeblich die Art der Schutzmaßnahmen mit. So soll eine dauerhafte Sicherung der Schutzgebiete gewährleistet werden. „Meeresschutzgebiete sind wichtige Instrumente zum Schutz der Meere. Es kommt darauf an, das Management in den vorhandenen Schutzgebieten zu stärken. Die neuen Messstationen werden dafür notwendige Umweltdaten liefern“, sagt der Meeresbeauftragte der Bundesregierung, Sebastian Unger, zum Projekt.

Zusätzlich ist durch den Open-Data-Ansatz des Projekts ein interdisziplinärer Austausch mit anderen Forschungseinrichtungen möglich. Auch die Bevölkerung wird so mit in das Projekt einbezogen, was zu mehr Akzeptanz und steigendem Interesse am Meeresschutz führen soll.

Da durch die Datentonne individuelle Informationen zu einem Gebiet dokumentiert werden, können daraus maßgeschneiderte Handlungsempfehlungen für vor Ort auftretende Probleme abgeleitet werden. Das erhöht die Erfolgsaussichten für ein Schutzprojekt. Für einen sinnvollen und langfristig erfolgreichen Meeresschutz bedarf es also einer fundierten Grundlagenforschung mit vielen Daten – zunächst beobachten und dann gezielt handeln, lautet das Motto!